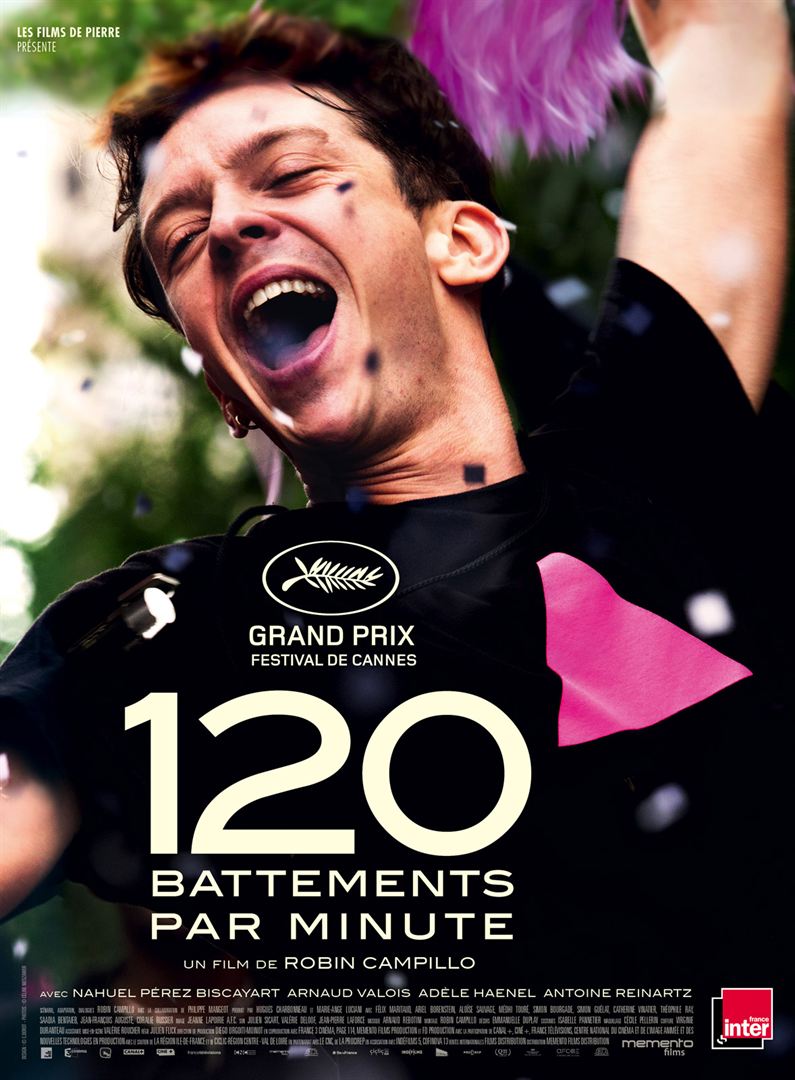

120 battements par minute

Porté aux nues par la critique parisienne lors du dernier festival de Cannes jusqu’à lui accorder la Palme (qu’il n’aura pas), tel est certainement ce qu’évoque de prime abord le film 120 battements par minute. Pour des raisons liées avant tout à la gravité du sujet abordé plutôt qu’à ses qualités proprement cinématographiques. Car le réalisateur Robin Campillo revient sur une période charnière de la lutte contre le Sida au début des années 90 en confrontant l’indifférence générale de la société aux ravages de la maladie auprès de populations généralement considérées comme marginales. Homosexuels, prostituées et prisonniers de prison étaient en première ligne à une époque où la séropositivité conduisait irrémédiablement au décès du fait de l’absence de traitement efficace. Le sujet est fort, les acteurs donnent de leur personne, le film choisit de coller à l’urgence d’une action désordonnée au risque de verser dans un naturalisme par trop fréquent dans le cinéma français. Pour un résultat bien trop limité.

Act Up pour éveiller les consciences

Les protagonistes du film évoluent au sein de l’association Act Up, connue du grand public pour ses actions d’éclats visant à mettre le Sida au centre du débat public. Le volontarisme est à la base d’un fonctionnement qui se voulait à la fois démocratique et sans concession. Car pendant que des milliers de personnes mourraient chaque année, c’était des pouvoirs publie amorphes qui ne prenaient pas la mesure de la situation. La caméra se pose dans ces réunions hebdomadaires où les militants débattaient des actions à mener pour attirer l’attention des médias, montrant bien l’espoir qui étreignait ces malades aux jours comptés en même temps que leur colère. Les visages sont marqués, les tonalités sont colériques et c’est une vox populi désordonnée qui conduit aux opérations commandos contre les laboratoires ou au seuil des ministères. Le choix du réalisateur de coller au plus près de la réalité a les défauts de ses qualités. Les acteurs font revêtir à leurs personnages l’honnêteté de leur colère mais le traitement cinématographique direct et presque improvisé réduit l’ampleur du message. En choisissant un ton proche du documentaire, Robin Campillo ne prend volontairement pas de recul, décrivant une époque de déchirements plutôt que de la situer dans un avant et un après.

120 battements par minute

Des personnages au naturel exacerbé

Au milieu des discussions et des actions, quelques protagonistes sont particulièrement mis en avant. Une Adèle Haenel aux traits toujours aussi énervés fait figure de meneuse aux côtés des militants Nahuel Perez Biscayart et Arnaud Valois qui figurent la normalité des caractères. Ce sont deux militants qui veulent faire bouger les choses, sans prédisposition particulière pour l’action collective, concernés qu’ils sont par la propagation de la maladie. Mention spéciale au premier des deux, figure tutélaire de ceux qui n’ont pas eu la chance de connaitre la trithérapie. L’envie de vivre est mise au centre des débats, aucun autre élément ne pouvant mieux motiver l’action de l’association. Le naturel prévaut, pour une évidente sincérité qui touche les spectateurs mais au risque de limiter la portée du film. Le cinéma français choisit souvent de dénaturer le moins possible ce que fut la réalité pour aviver un souvenir sans fard. Sans penser que tous ceux qui ne l’ont pas connu en tant que tel seront coupés de son ampleur. C’est un peu la faiblesse criante de ce film, engoncé dans une parcelle de réalité sans jamais s’élever plus haut. L’affaire du sang contaminé et l’immobilisme du pouvoir font l’objet d’une critique finalement limitée, le film aurait pu choisir de mettre un focus bien plus important sur les éléments les plus flagrants du scandale de santé publique, ce que la postérité avec les évènements aurait très facilement permis. Partager le quotidien de ceux qui ont connu une période charnière est bien, l’agrémenter de réflexions plus universelle n’aurait pas nuit.

120 battements par minute

Une toile de fond réduite au minimum

De fait, Act up sert avant tout de prétexte à une romance qui lit irrémédiablement les deux personnages principaux. Avec toute la tristesse que le contexte de maladie peut apporter. La portée universelle du film est réduite à une histoire particulière qui, en plus de sensiblement amoindrir le rythme du film, donne lieu à des scènes qui flirtent avec le pathos. L’excitation apportée par toutes les scènes de danse, de pulsations rythmées à 120 bpm et de frénésie physique aboutit à une fin qui interroge. Sans spoiler, il est difficile de comprendre la manière dont se finit le film. Comme disait Stromae dans son Alors on danse, le film se finit dans une énième scène de clubbing. Avec tout ce qui vient de se passer, est-il si facile d’oublier et de continuer à danser? D’aucuns diront que la frontière avec le voyeurisme n’est pas très loin.

Le récent Dallas Buyers Club abordait un sujet similaire en pointant du doigt la responsabilité des autorités sanitaires dans l’insuffisance des réponses médicales pour juguler l’expansion de la pandémie du Sida. Matthew McConaughey interprétait un antihéros persécuté par la DEA dans un film qui romançait certainement la réalité pour la rendre cinématographiquement émouvante et toucher un large public, tout en recevant une vraie reconnaissance critique. Pas sûr que 120 battements par minute parvienne à toucher une aussi large audience, ce qui serait pourtant utile tant le sujet abordé mérite d’être diffusé au plus grand nombre.