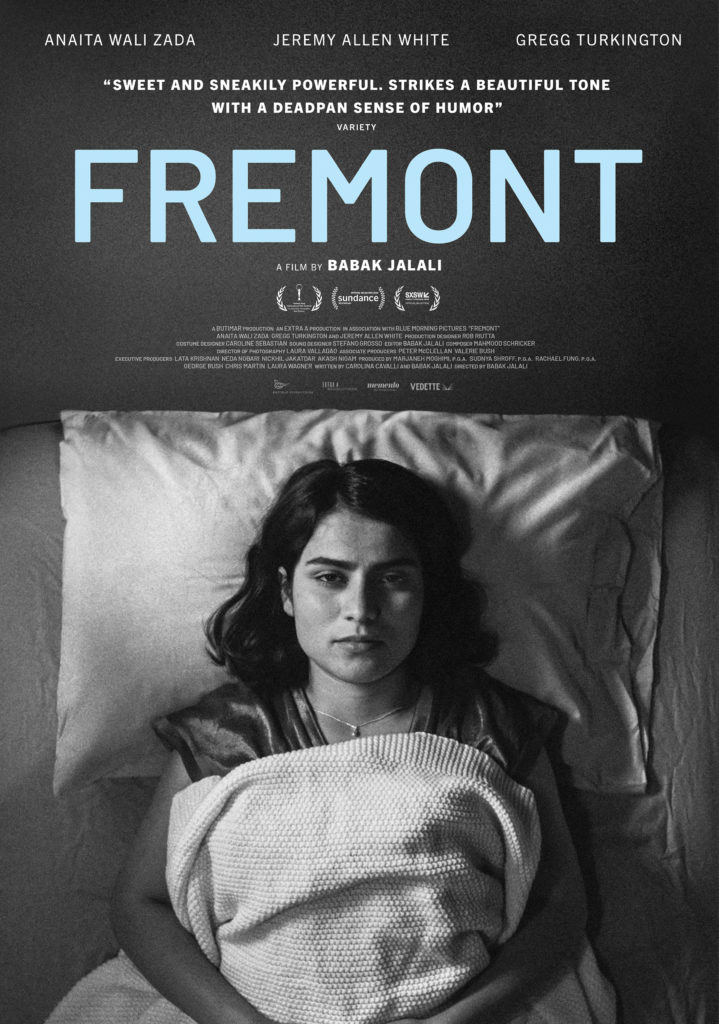

Petite pépite de douceur à l’émotivité jamais surjouée, « Fremont » débarque dans les salles de cinéma belges à partir du 17 juillet. Nous avons eu l’occasion d’en discuter plus longuement avec son réalisateur, Babak Jalali, entre choix visuels et rencontre avec une actrice époustouflante pour son premier passage devant la caméra.

D’où est venue l’envie de tourner ce film ?

Il y a 10 ans, j’étais à San Francisco pour tourner mon deuxième long-métrage, « Radio Dreams ». Dans ce film, il y avait déjà dans le casting plusieurs personnes afghanes et elles m’ont dit que juste à la sortie de San Francisco se trouvait Fremont, une ville qui constitue la plus grande communauté de personnes afghanes vivant en Amérique. J’ai commencé à visiter régulièrement cet endroit vu que c’est juste en dehors de San Francisco et c’est là que j’ai rencontré d’anciens traducteurs afghans qui sont venus vivre à Fremont. La base à l’origine était donc ces traducteurs venus vivre aux États-Unis mais la plupart que j’ai rencontré étaient des hommes, bien que je sache qu’il y avait également des femmes. L’idée est venue de Carolina Cavalli, ma coscénariste, de concentrer l’histoire sur une jeune femme qui était traductrice et recommence maintenant sa vie depuis le début dans un tout nouvel endroit en l’inscrivant dans la communauté afghane de Fremont.

C’est intéressant car il y a un traitement de la culpabilité est passionnant car elle est au sein du long-métrage mais en conservant néanmoins une douceur tonale. Comment avez-vous conservé cet équilibre dans l’approche ?

C’était en effet l’intention qu’on voulait, que ce soit à l’écriture ou à la réalisation, d’avoir ce genre de ton. Beaucoup de films parlant de réfugiés ou d’immigration se concentrent uniquement sur la misère, le chagrin. Le problème que j’ai avec ce genre de storytelling est que cela crée une distance avec le spectateur car tout ce que l’on fait paraît forcé pour le faire sentir coupable de ce qu’il regarde. Les personnages du film perdent en humanité pour juste se transformer en objets pour obtenir la pitié du public. Notre intention était donc de présenter une jeune femme qui, oui, a cette culpabilité, ce traumatisme et a dû quitter sa maison pour recommencer une nouvelle vie mais elle a également de l’espoir, des souhaits, des désirs. Il y a aussi le fait qu’à un niveau très basique, elle n’est pas vraiment différente d’autres jeunes femmes belges, anglaises ou encore brésiliennes. Elle partage les mêmes envies que tout le monde : trouver un travail, savoir dormir la nuit, avoir du calme, peut-être trouver l’amour. Ce sont des choses basiques que tout le monde désire. Je me suis dit que faire un film à ce niveau, avec de l’humour et de la mélancolie, permet aux personnages d’être plus proches des spectateurs qui les regardent.

Le début du film amène déjà un certain ton : on assiste à la conception des fortune cookies par les yeux de Donya et ce qui était un processus mécanique se voit constamment renforcé par une présence humaine particulièrement touchante. Comment conserver cette lumière par le biais des personnages ?

Je dirais que, d’un point de vue général, on n’a pas de méchant dans le film, et c’était aussi intentionnel car je ne voulais pas créer cette idée qu’un outsider arrive et soit constamment abusé et ridiculisé. Je pense que la présenter en montrant qu’elle a un passé troublé suffit pour montrer, quoi qu’il se passe dans ce nouvel endroit, qu’elle va devoir s’accrocher. Je ne voulais pas marteler cette idée tout du long. Tous les personnages, que ce soit ses collègues, son psy ou d’autres personnes l’entourant, devaient être décentes et non pas dans un sens sentimental mais dans l’idée que ce sont des êtres humains décents. J’aurais pu montrer des personnages blancs qui sont méchants et des personnes afghans qui sont parfaits et cela est souvent le cas dans la vie mais pas tout le temps et je voulais montrer ces moments où ce n’est pas le cas.

Quelles ont été les conversations avec votre chef opératrice Laura Valladao, notamment sur cette lumière en noir et blanc particulièrement splendide ?

Quand Carollina et moi avons écrit ce film, on pensait que ce serait un film en couleurs. Je n’avais pas pensé à un tournage en noir et blanc. Juste avant la préproduction, j’ai eu ce sentiment dans mon estomac que le film fonctionnerait mieux en noir et blanc. Je n’ai pas d’explication intellectuelle, juste l’instinct qu’au vu du ton et des lieux qu’on avait trouvés que cela fonctionnerait mieux en ce sens. Laura Valladao est très talentueuse et a directement accroché à l’idée. On a commencé à faire des comparatifs avec des films pour voir quel genre de noir et blanc ainsi que de cadrage on voulait. Pour ce dernier, on s’est orienté sur un format carré. On ne voulait pas donner un sentiment de film noir, plutôt un portrait tendre. J’avais déjà tourné un film en noir et blanc en école de cinéma mais, dans un cadre professionnel, ni Laura ni moi n’avions déjà tourné dans ce registre visuel, même si on le souhaitait tous les deux depuis un moment. C’était donc une première pour nous deux.

Cela va aussi avec le travail sur les cadres fixes, qui « enferment » Donya dans sa solitude tout en rendant les quelques mouvements plus visibles encore.

L’une des raisons du ratio était l’envie d’isoler les personnages, surtout Donya, dans sa solitude. J’aime les plans statiques où il n’y a aucun mouvement car on peut prendre le temps de se concentrer sur ce qui se déroule à l’écran, contrairement à certaines images. Dans ce cas, les plans fixes cherchaient à souligner cette solitude, ce sentiment de se sentir hors sujet mais c’est un sentiment partagé par tous les personnages du film. On a donc décidé de faire cela avec tous les personnages, pas seulement Donya, mais ses collègues, Donya, le psy, qui se sentent isolés à leur manière. Quand il y a du mouvement après autant de plans fixes, même s’ils sont petits, cela donne une forme autre, une situation où on sent un changement arriver. Il fallait donc trouver un certain équilibre, une balance entre ces sentiments.

Comment s’est passé le travail avec Anaita Wali Zada, dont c’était le tout premier rôle ?

Oui, c’est sa première fois ! On a eu beaucoup de chance et j’ai l’impression que les étoiles se sont alignées dans notre situation ! Quand on a commencé les castings pour le film, on a partagé des publications sur les réseaux sociaux ainsi que des publicités dans les centres communautaires afghans pour dire que nous cherchions une jeune femme afghane pour notre film. Nous n’avons pas exigé une expérience professionnelle en tant qu’acteur car les faits sont qu’il n’y a pas beaucoup d’acteurs professionnels afghans aux États-Unis. Nous avons donc ouvert la porte à des non professionnels, ce qui n’était pas un souci vu que j’ai déjà eu l’occasion de travailler comme cela sur mes trois films précédents. J’ai rencontré un grand nombre de femmes afghanes par vidéo mais, aussi douées étaient-elles, elles venaient surtout d’une deuxième génération de familles afghanes, ce qui signifie qu’elles étaient nées aux États-Unis et que c’étaient leurs parents qui étaient nés en Afghanistan. Elles parlaient donc anglais comme n’importe quelle personne américaine et pas tant que ça le dari, le persan oriental, du moins pas comme une personne native. Un jour, j’ai reçu un email venant d’Anaita qui disait avoir vu l’annonce de casting par une amie. Elle se présentait en disant qu’elle avait 22 ans, qu’elle avait été évacuée d’Afghanistan six mois plus tôt au moment du retour des talibans dans le pays, qu’elle avait été relogée en dehors de Washington, qu’elle n’avait jamais joué auparavant et que son anglais n’était pas bon mais qu’elle était intéressée. Je l’ai donc rencontrée par appel vidéo et au moment où je l’ai vue, la présence qu’elle dégageait m’a paru idéale. Aussi, sa propre histoire personnelle n’est pas si différente de Donya. Anaita n’était pas une traductrice mais elle avait aussi laissé sa famille derrière pour trouver une nouvelle vie aux États-Unis. J’ai donc pensé qu’elle pouvait se connecter au rôle. On l’a fait venir à San Fransisco. Ce fut un vrai plaisir de travailler avec elle car c’est une personne incroyable et elle est très intelligente. Cela a dû être si effrayant pour elle de tourner le film car elle a dû jouer dans une langue qui n’est pas la sienne dans un contexte qu’elle n’a jamais expérimenté auparavant entourée de personnes qu’elle rencontrait pour la première fois. Elle a été incroyable et si déterminée que même quand elle avait des questions sur le film, qu’elle ressentait de la tristesse au vu des rapprochements personnels avec ce qu’elle a vécu ou qu’elle exprimait des difficultés avec l’anglais, elle ne s’est jamais arrêtée et a tout donné.

Le film est passé par de nombreux festivals, a été récompensé du prix du Jury à Deauville et du prix du meilleur réalisateur à Karlovy Vary. Quel est votre regard sur le parcours de « Fremont » à travers ces événements ?

J’en suis très reconnaissant car je ne m’attendais pas à ce que le film ait cette vie. Notre première a eu lieu à Sundance, ce qui était génial. Comme vous le dites, le film a fait de nombreux festivals mais il a également commencé à exister en dehors de ceux-ci. Il a été distribué dans de nombreux pays qui ont pu découvrir le film au cinéma, ce qui était très important pour moi et pour toute l’équipe. Il est sorti aux États-Unis, en France, en Angleterre et maintenant en Belgique. Je pense qu’il y a plus de 25 pays qui ont permis au film d’être vu au cinéma. C’est également incroyable d’avoir pu voyager avec le film à travers le monde au gré des festivals et des sorties tout en pouvant interagir avec le public car, particulièrement quand on tourne un film en noir et blanc, on se demande si les gens vont le voir car il y a cette conception chez certaines personnes que les films en noir et blanc sont ennuyants ou vieux jeu. Je suis reconnaissant des réactions reçues par le film et ce fut pour moi un plaisir, notamment lors des séances où j’étais accompagné d’Anaita, de voir comment les personnes réagissent à elle et comment elle absorbe ces retours. Ce fut réellement plaisant à voir.

Est-ce qu’il y a un point du film que vous souhaitez souligner et qui n’a pas été assez abordé à vos yeux ?

Je dirais qu’un aspect important dans la conception du film est que c’est un film sur une jeune femme qui est afghane. Une chose qui m’a souvent ennuyé dans ce genre de récit est la représentation de femmes afghanes, que ce soit au cinéma ou dans les médias, car on les montre régulièrement entièrement couvertes chez elles. Elles ne parlent pas, ne regardent jamais la caméra et sont cadrées comme des objets. Les hommes parlent et elles sont juste dans un coin ou hors champ. Je suis iranien, je partage avec les personnes afghanes la langue ainsi que de nombreuses similarités culturelles et une histoire. On a une grande communauté de personnes afghanes en Iran et j’ai pu rencontrer plusieurs femmes là-bas mais également en dehors qui ont quitté la maison, ont des rêves, ont reçu une éducation et gagnent leur vie par elles-mêmes. Elles existent en dehors de cette vision où elles ne seraient que des objets opprimés. Je pense que montrer cette jeune femme afghane qui a ces attributs était quelque chose d’important, pas seulement pour moi mais également pour Anaita et les femmes afghanes en général. Certes, elle joue dans le film mais, en dehors de la caméra, Anaita n’est pas si différente de ces jeunes femmes au pays que je mentionne. C’est représentatif de la façon dont certaines personnes les renferment dans une vision « exotique » ou de les différencier sur des choses qui n’existent pas mais qu’on imagine par ce qu’on ne sait pas. Je le dis, non pas dans une déclaration politique mais il y a des gens sur tout le spectre politique qui ont cette tendance à objectifier cette différence, en jouant la carte de la peur ou de la glorification d’une manière fétichiste. Cela ne procure aucun bénéfice à qui que ce soit. Donc cet aspect du film était important et je voulais juste le redire.

Merci à Marie-France Dupagne et Vedette pour cet entretien