Auréolé d’un succès surprise ainsi que de retours positifs, l’ambitieux « Mars Express » confirme la diversité du cinéma français avec son enquête purement ancrée dans la science-fiction. On a eu la chance, au moment de sa venue au festival Anima, d’en discuter avec son metteur en scène et coscénariste, Jérémie Périn.

D’où est venue l’envie de faire « Mars Express » ?

L’envie est à la fois ancienne et en même temps neuve. Avec Laurent Sarfati, le coscénariste du film, on est des dingues de SF et on a toujours voulu en faire en long-métrage. Le long-métrage est mon format préféré, lui est plutôt série. On avait déjà été approchés par des producteurs pour faire de la SF et c’était tombé à l’eau. À l’époque, on était partis sur quelque chose de plus pulp. Entre temps, il a coécrit et j’ai réalisé la première saison de « LastMan », qui a eu un certain succès, un succès suffisant en tout cas pour que notre producteur, Didier Creste, propose une saison deux, à laquelle j’ai dit non. Puis il est revenu avec un long-métrage, ce dont je n’avais pas envie non plus. Je voulais faire un long-métrage mais qui ne soit pas adapté d’une BD, un truc un peu original. En l’occurrence, on a reproposé de faire de la SF, on a eu ce oui du producteur qui a voulu tenter l’aventure, ce qui est cool, mais effectivement, dire qu’on veut faire de la SF est super mais c’est très vaste. Il y a plein de sous-genres possibles. Mais comme entre temps, « LastMan » avait déjà été dans ce côté très pulp de baston, de monstre, de fantastique, tout ça dans un ton assez léger, on a quand même voulu revenir à une SF plus concrète. C’est aussi parce qu’au moment où on a écrit le film, on a eu envie de se mettre à l’écriture. C’était il y a 6 ans. La SF a toujours été là, bien sûr, dans le paysage culturel mais elle était plutôt portée sur la fantasy, j’ai l’impression, ou des choses beaucoup plus pulp, comme les films Marvel qui contiennent plein d’éléments de science-fiction : les extraterrestres, les robots, … C’est toujours un peu magique, on ne sait pas comment ça marche, on s’en fout, c’est rigolo. Ou il y avait les Star Wars, qui sont un mix de conte de fées et de SF. C’est une typologie de films que j’aime bien, je n’ai pas de problèmes avec le space opéra, avec la fantasy SF mais, tant qu’à faire, autant aller dans un registre qui était moins à la mode à ce moment-là et qui nous manquait comme spectateur. C’est toujours un peu un piège de faire un film en se disant « il n’y a plus de titres comme ça, faisons en un », car on fait un film pour le spectateur qui est en nous, puis à la fin, je n’en peux plus du film tellement je l’ai vu dans tous les sens ! (rires) Je n’en serais jamais le vrai spectateur quoi. Donc, comme on était dans cette SF un peu plus concrète, un peu plus politique, etc. pour moi, le point de départ est de se demander quels sont les sujets du moment et chercher à les exacerber, les rendre intéressants dans une histoire de science-fiction. À ce moment-là, les questions les plus « science-fictionnesques » qui me paraissaient pas trop abordées encore, c’était ces désirs des GAFAM d’aller dans l’espace et de voir quel genre de société ça donnerait : Elon Musk qui veut aller sur Mars, Jeff Bezos qui veut faire des stations spatiales à la Gundam, … ça nous semblait être des utopies merdiques ! (rires) On s’est donc lancés là-dedans pour en faire un peu une satire, tirer les fils de ça. Les robots et intelligences artificielles sont vite arrivés car ce sont des sujets habituels de SF qui nous semblaient arriver à terme. Il y avait déjà les travaux de Boston Dynamics qui étaient là depuis un moment dans le paysage d’actu et il s’avère que, pour construire une colonie martienne, il nous semblait évident que l’aide de machines serait nécessaire parce que l’atmosphère martienne n’est pas faite pour les humain. Ça permettait une aide fondamentale pour la construction rapide de structures habitables.

C’est intéressant car j’y ai vu comme le traitement de la lune dans « Ad Astra », où l’homme parasite le décor spatial. Il y a cette même idée dans votre film de manière différente. Comment avez-vous développé cet univers même ? Je pense au fait que l’histoire ne s’arrête jamais pour nous expliquer le fonctionnement d’un élément, c’est tellement implémenté dans la narration qu’on capte direct l’idée.

En fait, on a rencontré des planétologues pour leur poser des questions sur Mars. Ce sont des spécialistes du nom de Sylvain Goulet et François Costa. On leur a posé des questions notamment sur le meilleur endroit pour construire une ville, chose à laquelle ils n’ont jamais réfléchi donc ils ont trouvé ça un peu idiot (rires). On leur a expliqué que c’est aussi ce que qu’on pensait donc ils ont joué le jeu. Eux, ils ont déjà un planisphère 3D de la planète où tout est cartographié, tout a déjà un nom, et si la ville du film s’appelle Noctis, c’est parce que la région où elle est implantée s’appelle Noctis Labyrinthus, qui est un réseau de canyons, ancien réseau de lave effondré et bombardé d’astéroïdes. Ça a plein d’avantages, notamment pour les débuts d’une colonisation parce que, à cause des radiations dont il faut se protéger, on peut vivre en souterrain et à flanc de falaise dans cet endroit-là avec l’idée que, pendant qu’on est protégés des radiations en tant que troglodytes, les robots peuvent construire un dôme, et là le deuxième avantage, un dôme qui ne serait qu’un plafond, plutôt que cette cloche classique qu’on ne voit que dans les vieilles illustrations de SF. Il y a moins de structures à faire puisqu’on a déjà des murs naturels de ces falaises. Ça, par exemple, ce simple point de départ nous fait tirer le fil de comment s’organise la ville. C’est pour ça que dans le film, on parle de la vieille ville, l’ancien Noctis, qui est souterrain, et qui est investi plutôt par les clochards car plus personne ne veut habiter là. Ça reste un endroit pour les outcasts. Avec Mikael Robert, le directeur artistique, on s’est dit que plus on s’éloigne des falaises, plus on est dans les quartiers riches, et plus on est au centre de la ville, plus on se rapproche des falaises. Et quand on est à l’intérieur même de celles-ci, ça s’appauvrit. Le périphérique autour de la ville est creusé dans les falaises car elles font le tour, c’est une sorte de périph parisien mais assimilé à la topographie de Noctis. Après, c’est vrai qu’il y a tout un truc que j’aime bien et qui était un défi du film, c’était de faire très peu d’exposition sur les technologies, l’histoire de la ville et tout ça par les personnages eux-mêmes, en tout cas par les dialogues, mais plus d’essayer de laisser comprendre les spectateurs et spectatrices de toutes ces choses-là, soit de manière détournée, soit par l’action elle-même, et mettre beaucoup d’éléments, d’informations et de situations. J’aime bien mettre les spectateurs et spectatrices devant le fait accompli, ça déboule comme ça et on l’accepte parce qu’à priori les personnages ne sont pas surpris. Ça a l’air normal pour eux donc il y a une explication. Parfois, la confirmation des théories qu’on peut se forger au moment où les situations arrivent est confortée par la suite, un truc vient donner une information supplémentaire. Il faut étaler des indices sur, par exemple, comment fonctionnent les communications en pensée des personnages. Dans un premier temps, on entend des voix et on ne voit pas les bouches bouger, puis on a l’interface, on voit plus tard qu’il y a un truc qu’on doit mettre derrière l’oreille. Le truc se dessine progressivement. J’ai tendance à miser sur l’intelligence du spectateur, j’ai plutôt confiance en ça. Après, c’est vrai que c’est plutôt un pari parce que, quand on est dedans, on se dit qu’on espère que les gens comprennent quand même (rires).

C’est un premier long-métrage. Comment avez-vous ressenti ce passage, notamment par rapport à votre version plus jeune de l’époque du clip « Fantasy » ?

Ce qui m’intéressait dans le long-métrage, par rapport à la série du moins, c’est que dans une série, quand tu mets tous les épisodes bout à bout, ça fait du 3h30, 4h, pour un temps de prod d’environ 2 ans. J’ai pensé qu’on aurait un même temps de production – ça a été finalement plus long – mais pour raconter de manière plus courte. Je me suis donc dit « Ah ben ça va, tranquille, on aura le temps de bien peaufiner les plans, les animations et tout », ce qui a été un peu le cas. Mais le contrepoint, c’est que c’est de la science-fiction et qu’il y avait donc énormément de design, beaucoup plus encore que sur « LastMan » au final car il faut tout designer, des meubles jusqu’aux voitures, les architectures, l’urbanisme, … Tout ça, ce sont des choses qui n’ont pas été vraiment prises en compte par la production et qui nous ont rajouté beaucoup de boulot sur nos épaules. On a eu l’occasion d’engager des équipes pour travailler des designs de robots mais on était en sous-effectif à mon sens et ça nous a vraiment pesé. Malgré tout, je continue de penser que le format long-métrage m’est plus adapté pour des raisons d’une meilleure maîtrise de la mise en scène que dans une série où on n’a pas le temps de se retourner, il faut toujours avancer, faire l’épisode suivant car tu livres des épisodes au fur et à mesure de la fabrication. Un film, tu le livres une fois fini. Pendant que tu l’as sous la main, tu peux le retravailler, dans une moindre mesure car on n’a pas un budget infini donc on ne peut pas balancer une séquence complète à la poubelle. J’aime bien travailler utile et avoir tout pensé d’avance pour avoir le moins de retour arrière possible à faire mais il reste quand même des possibilités de peaufiner des choses. Par rapport au format très court, c’est quand même dur de comparer. Pour moi, le grand intérêt du format court est faire des erreurs et de se tromper. Si ce n’est pas bien, c’est moins grave car c’est pas bien pendant trois minutes ! (rires) Ce n’est pas très grave ! Après, c’est vrai que c’est très différent. Le format court, c’est une idée forte et puis on s’y tient. On ne peut pas tricoter autre chose que plus d’une idée, surtout que ce n’est pas le même rapport. C’est un laboratoire quand même vachement intéressant pour s’essayer à des choses, tester et expérimenter.

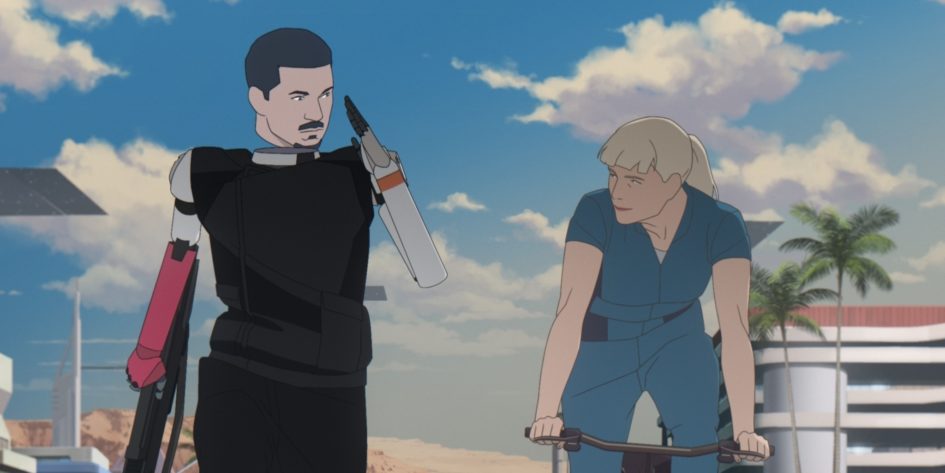

Il y avait déjà dans le clip ce traitement du body horror, qui permettait de raconter une fin d’innocence. Ce rapport au corps se retrouve ici dans le personnage de Carlos Rivera. Comment est-il arrivé dans le film ainsi que la relation avec l’enquêtrice principale ?

La réalité, c’est qu’on n’avait pas de duo au départ dans le scénario. On a commencé avec un film de détective malgré tout mais il n’y en avait qu’un seul, avec une personnalité complètement différente des deux qu’on a actuellement. C’était une sorte de grand type maladroit qui vivait toujours chez sa mère, un peu à côté de la plaque et rigolo. Puis, au fur et à mesure qu’on construisait l’histoire, qu’on se rendait compte qu’on allait avoir une place importante des robots et intelligences artificielles dans le film et qu’on a eu très vite l’idée de la fin, on s’est dit qu’il nous fallait un personnage pour suivre de l’intérieur cette fin. Sinon, on se serait retrouvé d’un point de vue humain très extérieur à cette résolution. Donc, ça nous est venu de traduire au cœur du récit des personnages principaux le cheminement même des spectateurs, c’est-à-dire celui de l’empathie humaine vers celle des robots. On voulait avoir ce duo comme ça où est plus prégnante Aline, en tout cas un humain et une humaine, avant de se rendre compte au fur et à mesure que le personnage secondaire prend plus de place et d’importance qu’il n’y paraît (SPOILER) jusqu’à même être le seul qui reste à la fin pour conclure le film. (FIN ALERTE SPOILER). Donc, on a trouvé ça intéressant d’avoir ce glissement au sein même des personnages principaux, où l’un s’avère secondaire puis principal et inversement, de jouer ce jeu. Il se trouve que, pour des raisons toutes simples de contrastes, de dynamique dans le duo, on s’est dit que c’était bien que ce soit divers et pas juste deux hommes, en sachant que Carlos n’est pas pour moi un homme non plus. C’est pour ça qu’il joue ce jeu à un moment donné d’avoir un visage et une voix de femme. Ça fait partie pour moi de sa déconstruction : est-ce que je suis Carlos ou non ? Est-ce que je suis un homme ou une femme ? La question du genre pour un robot n’a pas de sens. D’apparence, il est masculin pendant 95 % du film. Avoir une détective féminine, ce n’est pas souvent le cas dans les récits de détective. Souvent, c’est Humprey Bogart, Jack Nicholson, ce genre de gaillard. C’était aussi un truc à tester que je trouvais intéressant. C’est comme ça que ça s’est construit au final.

Vous déclariez au début votre envie de spectateur de voir plus souvent de la SF. Quel est votre regard sur la SF française, sachant qu’on reproche souvent qu’il n’est pas souvent mis en avant ?

Il n’y a pas tant que ça de films de SF en France, c’est vrai. Il y en a que j’aime bien, comme les films de René Laloux, « Les maîtres du temps », « La planète sauvage », « Gandahar », … Il se trouve que c’est aussi de l’animation. Qu’est-ce qu’il y aurait comme film de SF français ? (réfléchit) Enfin, que j’aime ! (rires) Parce que sinon, il y en a certains qui me viennent en tête comme « Le cinquième élément » mais bon… Bref…

Je ne suis pas fan non plus si ça peut rassurer.

On ne va pas en parler… (rires) Ouais, c’est compliqué quoi. Je suis sûr qu’il y en a qui ne me viennent pas en tête (réfléchit). Non mais il y a des titres qui me viennent en tête et que je n’aime pas trop.

Le film a eu une sacrée carrière en France, a été nommé aux César. Quel regard portez-vous sur cette réception ?

Et ben, elle m’a surprise. J’étais très content des retours. Les spectateurs et spectatrices, pour moi, c’est toujours une surprise car je ne sais jamais comment les gens vont le prendre. Je n’ai pas d’à priori surtout. Ils étaient au rendez-vous donc je suis content. C’est plus les critiques qui m’ont surpris et fait plaisir. Les retours étaient plutôt unanimes. Un point qui m’a marqué en particulier, c’est que ces critiques parlaient de la mise en scène du film, l’abordaient sous un angle cinéma. J’ai été longtemps habitué à voir des critiques parler d’animation sous un angle plus de l’ordre de l’illustration, des Beaux-Arts. Bien sûr, il y a toujours des gens pour parler de lignes claires ou faire des parallèles avec la BD. Là, j’entends rarement des critiques parler de mise en scène pour un dessin animé, comme s’il n’y avait pas de caméra, de composition d’image, de chorégraphies, … Là, c’était le cas. Je me souviens d’une critique qui disait « une mise en scène un peu trop rigide » et je me suis dit « Wow, super ! » (rires) Parce que mise en scène ! Même si c’est pour dire que c’est trop rigide ou pas assez à son goût, peu importe. Au moins, malgré cette personne, il y avait une question de mise en scène donc, sans s’en rendre compte, c’était un compliment. L’accueil était très bon, ça m’a fait plaisir car ce n’était pas forcément gagné. Comme on le disait, la SF n’est pas souvent présente. En plus, c’est un dessin animé qui est plutôt ado, adulte. Et puis, c’est un dessin animé (rires). Donc il y avait plein d’éléments un peu contre lui. C’est vrai que j’avais entendu des réalisateurs qui avaient tenté au préalable la SF en animation en France et avaient subi malheureusement des échecs au box-office et ils m’avaient souhaité bon courage. « Tu verras, la SF, tu es courageux ». Et puis, du temps est passé. Je comptais aussi vachement sur les joueurs de jeux vidéos qui étaient plus âgés et avaient un rapport à la vie et à l’image qui était différent. Quand tu joues à un jeu vidéo, ce n’est pas photoréaliste, même s’il y a la volonté de jeux réalistes. Au final, ça reste des personnages en 3D, des avatars, … Ce ne sont pas des photos. Le côté animation chez ces gens-là est plus acceptable. Tu peux te projeter dans des mondes qui ont des looks un peu particuliers. Il y a chez plein de spectateurs et spectatrices qui n’aiment pas l’animation ce côté filtré, que ce n’est pas la réalité. Alors que pour moi, le cinéma live n’est pas la réalité non plus.

Merci à l’équipe d’Anima, plus précisément Kévin Giraud-Busseniers et Barbara Van Lombeek, pour cet entretien.