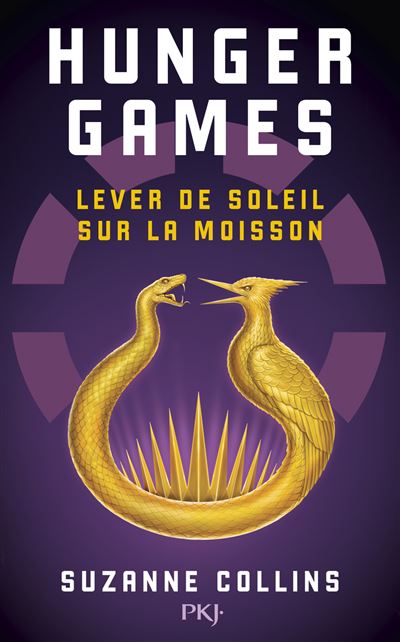

Critique : Un certain public aime diminuer la qualité des Young Adult par le public auquel il s’adresse. Pourtant, cette catégorie a quand même su procurer de nombreux titres de qualité, à l’instar de la saga « Hunger Games ». La romancière Suzanne Collins a ainsi proposé une trilogie solide en suivant comment la jeune Katniss se retrouve propulsée comme symbole d’une révolution après avoir survécu à des jeux mortels menés par le pouvoir en place, avant de s’intéresser au passé du Président Snow dans une préquelle solide. Elle propose ici de revenir sur une édition des Hunger Games avec deux fois plus de tributs menés à la mort, dont le jeune Haymitch, qui deviendra par la suite le mentor de notre héroïne. Et ce qui est sûr après avoir lu ce « Lever de soleil sur la moisson », c’est que cet opus n’avait pas le droit d’être aussi réussi.

Attention, cette chronique révèle des points précis de « Lever de soleil sur la moisson ». Il est recommandé de la lire après le livre.

Il faut dire que, contrairement à l’histoire du président Snow, Suzanne Collins avait déjà abordé en partie ces cinquantièmes jeux dans le deuxième tome, « L’embrasement », via une vidéo visionnée par nos personnages principaux. Il y avait donc une certaine attente dans le déroulé des événements mais également quelques contraintes narratives. La romancière joue alors de cet aspect de manière intelligente en interrogeant la structure de ces images, appuyant d’autant plus la critique médiatique déjà présente dans une réorientation pertinente et bien amenée (se permettant même, au détour d’une remarque, de critiquer l’usage de l’intelligence artificielle dans ce domaine).

La fausse prévisibilité du récit devient alors peu à peu un atout par l’ironie et l’amertume qu’adresse le récit, faisant se demander aux fans comment un jeune homme à priori normal a pu devenir une personnalité peu aimable et plongée constamment dans l’alcool. Évidemment, on se doute que la réponse sera cruelle mais c’est dans cette attente que nous plonge Suzanne Collins avec talent. La caractérisation est plus qu’effective, bien aidée par l’habitude des romans à se raconter à la première personne, limitant ainsi les connaissances du personnage et jouant sur nos propres informations sur l’univers, notamment dans le retour de personnages bien connus ou encore la façon de raccrocher certains wagons avec « La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur ».

Là, certaines personnes risquent de crier au fan service facile mais c’est loin d’être le cas. En effet, en suivant Haymitch, l’ouvrage montre comment une rébellion peut se développer, même dans ses instants de défaite. En plus de ne plus limiter Katniss à une « élue » (comme ont pu le penser certains détracteurs passés à côté de la saga), cela permet de mieux inscrire le cycle de l’Histoire, prédéterminant une ironie narrative que les personnes suivant les tournants du temps ne peuvent qu’accepter au vu de notre manière à répéter les erreurs du passé. Ainsi, la subjectivité du récit résonne brillamment avec nos propres connaissances et nous impose alors d’interroger notre propre perception devant l’actualité.

Car il est difficile de nier la portée politique des « Hunger Games », encore plus dans cet opus. On a déjà mentionné le cycle historique et le traitement de l’action face à un pouvoir destructeur mais certains points résonnent évidemment avec les nouvelles de ces dernières années. Ils posent en filigrane la question du rôle que l’on construit par nos actes, sans oublier de perpétuer le spectacle violent et une romance forte qui alimentent émotionnellement le récit tout en s’intégrant bien à ses thématiques. On pourra aussi noter la mention de fantômes qui amène une certaine épaisseur par les potentiels spectres hantant le récit, ceux des morts, des absents ou même d’un Haymitch dont on sait déjà l’état à la fin de l’ouvrage. Il n’est pas innocent de voir répétés des écrits de Poe tant on sait que l’amertume et les regrets constituent les fantômes les plus prégnants pour toute personne qui souffre durablement.

On va arrêter ici tant il y a à dire sur cet opus, déjà analysé de fond en comble depuis sa sortie par les fans, notamment dans ses parallèles aussi subtils que brillants. En tout cas, « Lever de soleil sur la moisson » réussit brillamment l’exercice de la préquelle en jouant intelligemment sur ses notions de subjectivité et ses interrogations médiatiques avec une approche pleinement émotive, n’hésitant pas à plonger dans une cruauté marquante (les mises à mort sont en ce sens des plus graphiques). Suzanne Collins nous rappelle surtout que le Young Adult se doit d’être impliqué, thématiquement, politiquement et émotionnellement, pour faire des livres aussi mémorables que ce roman nous donnant envie d’y replonger encore et encore malgré les larmes qui coulent à nouveau devant ses dernières pages.

Résumé : À l’aube des cinquantièmes Hunger Games, la peur s’empare des districts de Panem. Cette année, en l’honneur des Jeux de l’Expiation, le nombre de tributs arrachés à leur famille pour participer à ces jeux cruels sera doublé ! Dans le district 12, Haymitch Abernathy tente de ne pas trop penser au terrible tirage au sort. Il est concentré sur sa survie et sur la survie de celle qu’il aime.

Alors, quand le destin le désigne comme tribut, son monde s’écroule. Forcé de tout quitter, il est emmené au Capitole avec trois autres membres de son district : une amie qu’il considère comme une sœur, un parieur compulsif et la fille la plus prétentieuse de la ville. Alors que les Jeux sont sur le point de commencer, Haymitch comprend que les épreuves sont truquées et qu’il n’a aucune chance. Pourtant, quelque chose en lui le pousse à se battre… pour que ce combat dépasse les frontières de l’arène mortelle.