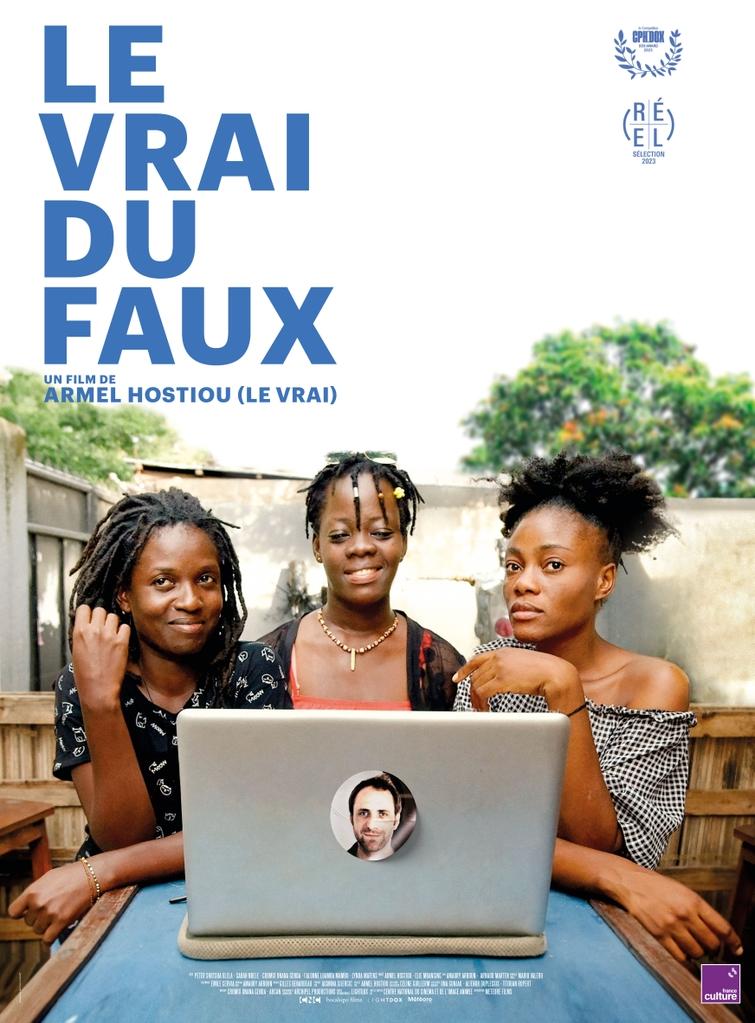

Tout part d’un faux compte Facebook reprenant l’identité d’Armel Hostiou pour organiser des castings de jeunes femmes. Après un signalement refusé par le réseau social, le réalisateur part sur la piste de cet usurpateur en soulevant diverses questions inattendues sur le chemin. De quoi alimenter de manière riche son documentaire, « Le vrai du faux », et avoir de la matière à discuter à l’occasion de sa venue au festival Millenium.

L’idée de départ de votre film est plutôt particulière.

C’est un peu un film qui m’est tombé dessus dans la mesure où, comme je l’explique au début du film, ce point de départ vient du jour où un de mes amis me dit que j’ai un deuxième profil sur Facebook. Au début, je ne comprends pas très bien donc je regarde et je découvre qu’il y a ce profil avec mon nom et des photos de moi. Bien évidemment, ça m’intrigue donc je regarde de plus près et je vois que cet autre moi a plein d’amis, mais que des femmes habitant toutes à Kinshasa. Cerise sur le gâteau : il publie régulièrement des messages qui sont en fait des annonces de castings pour des films que je serais censé organiser au Congo. Ça a été l’étincelle en quelque sorte même si, quand j’ai découvert ça, je n’étais pas du tout dans une logique pour en faire un film. Ma première réaction avait été de signaler à Facebook ce profil pirate car je ne savais pas ce qui se tramait derrière tout ça. Je pensais un peu naïvement que tout cela allait se résoudre rapidement car je pensais être le vrai moi (rires). C’est une quinzaine de jours plus tard, quand j’ai reçu une réponse de Facebook me remerciant pour ce signalement mais me disant qu’après une enquête, on tenait à m’informer que ce profil n’était pas un faux et que ce compte ne serait pas supprimé tout en me proposant de ne pas suivre cette personne, que je me suis dit que cette situation était complètement absurde. C’est à ce moment-là que je me suis dit qu’on aurait dit le début d’un scénario, d’un film étrange, fantastique et paranoïaque, un brin Kafkaïen, et que l’idée a germé. En plus, j’étais dépité car je n’avais plus aucun moyen pour mettre fin à ce compte donc je me disais qu’on pourrait faire un film de cette enquête au Congo à la recherche de ce double, pas forcément dans une optique de justice mais dans un angle cinématographique. Je ne serais pas parti là-bas si je n’étais pas cinéaste. Ce que je ne dis pas dans le film, c’est qu’il y a du temps qui s’est écoulé entre ces deux moments car je n’étais jamais allé au Congo, il m’a fallu du temps pour trouver comment me rendre là-bas. C’était un peu par hasard en plus : un jour où je me suis rendu à Paris, je suis tombé lors d’un anniversaire sur un duo de réalisateurs, Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav, qui avaient fait un film « Kongo », qui m’ont expliqué qu’ils travaillaient beaucoup à Brazzaville, l’autre Congo et que, même s’ils ne connaissaient pas bien Kinshasa, ils avaient entendu parler d’une petite résidence d’artiste appelée « La vie est belle ». Ça a été effectivement un conseil précieux car je me suis mis en lien avec cette résidence qui a vite exprimé pouvoir m’accueillir. Je suis donc arrivé dans ce lieu qui s’est révélé être un des personnages du film quasiment car, arrivé dans cette résidence d’artiste, j’étais en lien avec une partie de la communauté artistique de Kinshasa dont les membres sont très vite devenus des amis et ont très vite compris les enjeux artistiques du voyage. J’ai été catapulté dans un endroit où j’ai très vite créé des liens. Certains d’entre eux sont d’ailleurs devenus des collaborateurs parce que j’ai confié une deuxième caméra à Elie Mbansing, qui était un des résidents photographes et vidéastes, et avec qui on a travaillé à deux caméras sur le tournage du film.

Le film surprend justement par sa manière d’aborder l’histoire du Congo. Comment t’es-tu confronté à cette matière-là ?

C’est une question intéressante car je suis parti là-bas avec l’intuition qu’il y avait des enjeux qui me paraissaient assez cinématographiques car, dès le début de cette histoire, il y avait des pistes de trames narratives qui étaient en lien avec la question du double, du vrai et du faux, du casting, … C’étaient des pistes qui me paraissaient intéressantes d’un point de vue cinématographique mais il y avait évidemment des enjeux très politiques derrière tout ça car cette question d’usurpation en Afrique du profil d’un réalisateur européen pour faire des arnaques sans savoir exactement de quel ordre… Pour moi, il y avait une dimension très politique qui résonnait avec des questions post-coloniales, des rapports nord-sud, d’ordre féministes aussi car ça laissait entendre qu’il y avait un homme qui escroquait des femmes. J’avais ça en tête avant le départ et tout au long du tournage ainsi que du montage, un des enjeux pour moi était de réussir à ce que le film avance sur sa trame d’enquête en quelque sorte. C’est un film avec une forme hybride aussi, qui joue entre le documentaire et des formes de fiction. Cette question de l’enquête avait quelque chose qui jouait avec la forme cinématographique du thriller mais il y avait aussi l’envie que le film aborde des aspects bien plus politiques. Toute la question qui s’est beaucoup posée au montage, c’était de réussir à tresser un récit avec tous ces éléments-là, d’avoir un fil conducteur qui amène à d’autres endroits qui étaient différents de ceux initialement prévus. C’est quelque chose qui résonnait pour moi car ça dirigeait vers un certain point de vue avec la question du thriller et de l’enquête. Selon moi, les meilleurs films d’enquêtes sont ceux qui t’emmènent à des endroits que l’enquêteur n’avait pas lui-même soupçonné initialement. C’est vrai que j’ai essayé de faire de mon personnage un peu d’acteur dans sa propre quête où il est presque dépassé, jusqu’à ce que, sans trop en dire, il y a presque une passation de narrateur dans le récit.

Cette porosité avec la fiction résonne dans la réplique « Deviens le faux », qui est assez significative des intentions du film.

C’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup. C’est mon quatrième long-métrage, les deux premiers étaient plutôt des films de fiction même s’il y avait des choses très documentaires, notamment dans la question du jeu. J’ai fait un film qui s’appelle « L’histoire américaine », avec mon ami Vincent Macaigne et où il y avait aussi beaucoup de choses improvisées, très en lien avec une forme de réalité. Le documentaire que j’ai fait avant, « La pyramide invisible », était plutôt dans cette orientation mais sur un endroit en Bosnie où les gens pensaient avoir trouvé une pyramide qui serait la plus vieille et la plus grande du monde et qui avait elle-même quelque chose d’éminemment fictionnel. Il s’en dégageait une question du documentaire dans la fiction, sur le besoin d’ailleurs de fiction et des hommes à créer des histoires, que ce soit les récits mythologiques, les religions, le cinéma, … C’est vrai que dans ce film-là, cette question était d’emblée au cœur du récit car je partais à la recherche d’un personnage qui faisait semblant d’être quelqu’un. C’est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis autorisé cette question de la porosité du documentaire et de la fiction, du vrai du faux, d’où le titre d’ailleurs. Il n’y a pas beaucoup de traduction de cette expression. Démêler le vrai du faux, c’est trouver à l’intérieur d’un mensonge ce qui est vrai et je trouvais ça intéressant que tout mensonge est pétri de vérité, que toute fiction est pétrie de documentaire et vice versa. J’avais envie d’explorer une forme où les choses dialoguent. Je trouve que la question des frontières, que ce soit dans les genres ou à l’échelle étatique, crée des séparations qui peuvent être douloureuses et stériles. Ce qui m’intéressait dans le fait de faire rencontrer ces genres, dans l’idée de créer des frontières pas forcément étanches, c’est de voir ce qui pouvait être créé en termes de récit, d’imaginaire et de réflexions. Ce moment dont tu parles, « Deviens le faux », c’est un moment de bascule en termes de récit, où le film prend une nouvelle direction. Il y a dans ce personnage du pêcheur quelque chose de la Pythie Antique. C’est ce qui est intéressant dans sa figure : c’est la personne en lien avec le cosmos que les Hommes venaient consulter pour avoir des réponses très concrètes sur la démarche à tenir dans leurs vraies vies. Cette relation entre le rêve et la réalité m’intéresse et ce sont des questions très cinématographiques.

Peux-tu parler de la rencontre avec le faux Armel ?

Effectivement, ce moment-là était aussi pour moi, en termes de mise en scène, un moment qui me paraissait une sorte d’épiphanie dans le cheminement du récit. Quand ce personnage surgit dans la fiction et dans la réalité, quand je le rencontre à Kinshasa, je me dis qu’il a une dimension et une présence d’acteur. C’est vrai que c’est aussi cette rencontre qui me donne envie de continuer le film. On aurait pu s’arrêter là, on est à un endroit qui s’achève mais qui débutait aussi pour moi. Sans trop en dire, le film rebondit grâce à ça et prend une nouvelle direction que je n’avais pas anticipée en amont mais me permet d’approfondir le film et de faire en sorte que cette histoire de profil Facebook passe presque au second plan. Finalement, c’est un point de départ qui permet d’aller vers d’autres découvertes et dimensions que je n’avais pas anticipées avant de partir là-bas. C’est quelque chose qui me plaît en tant que réalisateur, de me retrouver dans un film qui m’amène quelque part où je n’ai pas prévu d’aller. C’est peut-être même toute la puissance que peut avoir le documentaire. C’est en tout cas une des questions qui m’a donné envie de faire cela, c’est de voir comment un film débute sans savoir où est-ce qu’il va nous emmener. J’ai voulu garder cette idée-là dans le montage du film et amener le spectateur dans cet état dans lequel je me suis retrouvé, de surprise et de, je l’espère, découverte en découverte.

Quel est ton regard sur la portée politique du cinéma documentaire et la pertinence de ce cinéma dans une période où on est inondés en permanence d’images ? Bref, quel est ton regard sur ce genre en ce moment ?

Encore une fois, c’est vrai que la question du genre cinématographique peut être réductrice. C’est la raison pour laquelle je préfère réfléchir en termes de film et de cinéma qu’en termes de genres de films. Ce qui m’intéresse le plus dans un genre ou dans l’autre, c’est ce qui va me surprendre et ne pas correspondre à ce qu’on peut attendre de telle ou telle case. C’est vrai que ce n’est pas toujours facile, que ce soit en termes de diffusion pour les festivals mais aussi en termes de production lors du financement, on va toujours nous demander quel type de film on fait. Ça m’a toujours fasciné quand tu inscris ton film en festival ou dans les commissions et qu’on t’interroge si tu fais une fiction, un drame, une comédie musicale, … comme s’il fallait absolument que les choses rentrent dans des cases alors que ce qui m’intéresse en tant que cinéaste mais également en tant que spectateur, ce sont des films qui vont exploser un peu ces genres et proposer un télescopage surprenant, qui vont explorer des choses. J’ai un peu l’impression que ces cases peuvent étouffer, asphyxier, plutôt que de permettre à l’oxygène de circuler. Je n’estime pas forcément être spécialiste du documentaire en tant que tel et j’essaie d’ouvrir les choses à des questions cinématographiques de façon plus vaste. Dès le début du cinéma, ces questions étaient plus complexes qu’on ne peut le croire. J’aime bien réfléchir à l’un des tous premiers films de l’histoire du cinéma qui est la sortie des usines Lumière à Lyon car il y a eu trois tournages de ce film-là. La raison pour cela est que, la première fois que les frères Lumière ont tourné cette scène où les ouvriers sortaient de leur usine, c’est qu’ils ont lancé la caméra et qu’en regardant le résultat, ils ont vu que c’était anarchique, que les gens se cachaient mutuellement. C’est pour cela que, dans le film qu’on connaît, ils ne sont pas en habits de travail mais en habits du dimanche, c’est qu’on les a fait revenir après la messe aux usines pour refaire la scène mais mise en scène : on a fait sortir les gens par groupes, on a inclus un chien dans le champ, … D’emblée, le premier film qu’on connaît de l’histoire du cinéma est déjà dans cette forme hybride car on ne sait pas s’il est un documentaire ou de la fiction. Je pense que cette question-là est intéressante car elle est motrice.

Comment perçois-tu ton passage au festival Millenium pour présenter ton film et quels sont les retours que tu as reçus ?

Pour moi, ce qu’il y avait de plus émouvant à présenter ce film au cinéma Vendôme, c’est que je le présentais dans ce quartier de Bruxelles qui s’appelle Matongé, qui est le nom du quartier où j’ai quasiment tourné tout le film à Kinshasa. Ce qui est intéressant, c’est que depuis que je suis arrivé à Bruxelles, je demande en permanence quel est le vrai Matongé et quel est le faux, j’essaie de comprendre. Chronologiquement, quel quartier a donné son nom à l’autre ? J’ai eu plein de réponses très variées, ce que j’ai trouvé très intéressant car ce sont des questions que je voulais aborder dans le film. Dans ce monde post-colonial dans lequel on est, les rapports de dominations sont plus ambigus, peut-être même plus pervers qu’à l’époque où ces rapports de domination s’inscrivaient dans un cadre géopolitique. Aujourd’hui, ces rapports de domination continuent à exister de façon beaucoup plus floue et volontairement invisibilisée à mon avis. Parmi les questions politiques qui reviennent dans le film, c’est une question qui revient souvent et est souvent traitée de façon admirable par Sarah Ndele, une des comédiennes du film et une artiste de Kinshasa qui m’accompagne dans cette quête, qui a une parole à la fois très fine, très acerbe et très drôle sur ces questions post-coloniales. Le fait de projeter ce film dans cet autre Matongé m’a très intéressé, surtout qu’il y avait des Kinois de Bruxelles qui étaient là. Chaque fois que le film a été projeté, que ce soit au Congo ou en Europe, ça ouvre le débat sur des questions qui ne sont pas les mêmes que lorsque le public ne connaît pas la région et ce sont des questions qui permettent d’aller plus loin dans toute cette réflexion politique qui est sous-jacente pour moi dans le fond du film.

Il faut bien admettre que le passé entre la Belgique et le Congo est compliqué, pour dire les choses gentiment…

Compliqué et simple à la fois ! Ce qui est peut-être compliqué, c’est dans la mesure où les choses n’ont peut-être pas été résolues et simples car on a eu affaire à une entreprise coloniale d’une extrême violence. Juste pour continuer sur la question, grâce à ce film, j’ai commencé à m’intéresser beaucoup à ces questions-là, notamment à la lecture de Frantz Fanon, qui est un des premiers auteurs à avoir théorisé cette question post-coloniale. Un de ses livres, « Peau noire, masque blanc », évoque tout ça. Ce qui m’a intéressé, c’est que Fanon était à l’origine psychiatre et qu’il a commencé à s’interroger sur ces questions-là à travers sa pratique de praticien, de psychiatre, en se rendant compte que dans l’inconscient collectif, que ce soit au nord comme au sud, ces questions-là continuent à être traumatiques. Il a commencé à travailler dessus à ce moment-là. C’est vrai que ce sont des questions évidemment intéressées car le point de départ de mon film, c’est ça : comment tout d’un coup, en Afrique, on prend le profil d’un réalisateur en Europe pour monter une arnaque. Qu’est-ce que ça raconte sur les rapports contemporains ?

Merci au festival Millenium pour cet entretien.