Pour Stanislas, un Joker très humain qui perd la dimension mythologique du Comics originel (note: 4/5)

Tout le monde connait le personnage de fiction du Joker. Super-vilain dans les comic books de DC Comics, il a été créé par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane et apparaît dès printemps 1940 dans les Batman de l’époque. Anti-héros culte, il ne se départit jamais d’un sourire maléfique et d’un rire aussi crispant que le bruit d’un hérisson qu’on empale. Les déclinaisons cinématographiques sont déjà légion, avec des Heath Ledger et Jack Nicholson rentrés dans la légende. Une nouvelle version laissait entrevoir une possibilité de lassitude ou au contraire d’un renouvellement. Pourtant ce Joker très (trop?) humain, s’il surprend, perd de sa patine Comics et, en devenant humain, interroge plus sur notre société que sur sa dimension culte. Le contexte sombre prend le pas sur la dimension du personnage.

Un parti pris social et viscéral

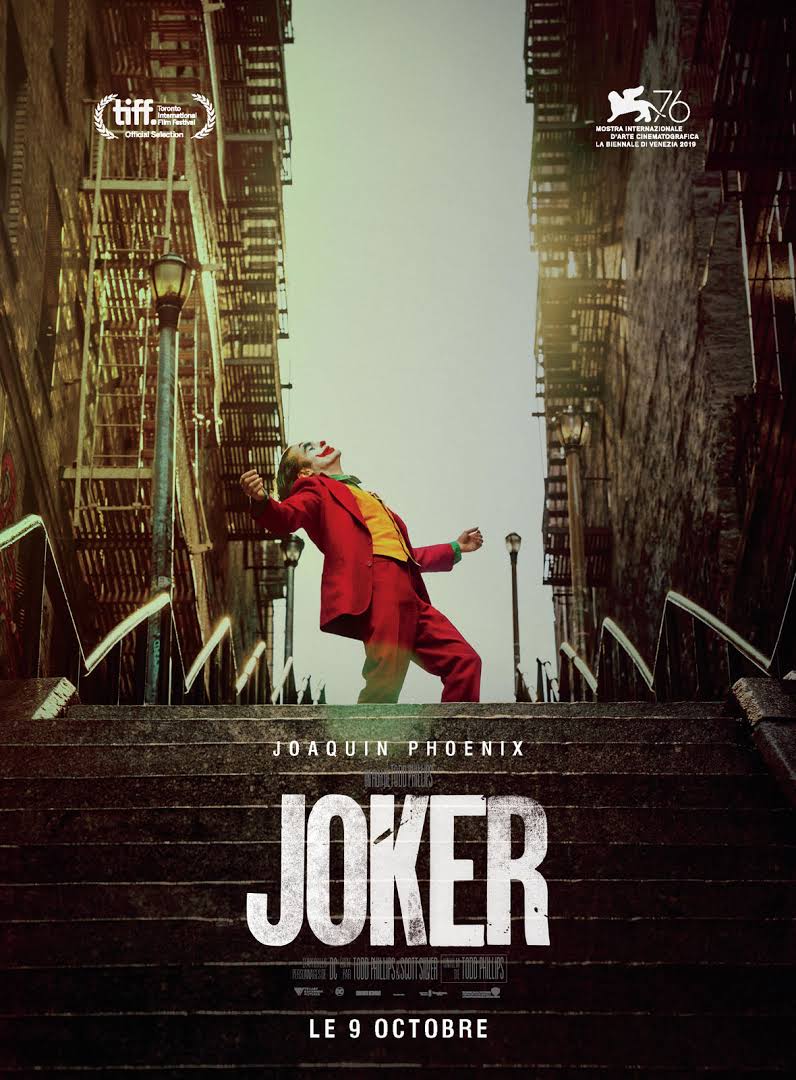

Eludons tout de suite les évidences. Ce Joaquin Phoenix amaigri et constamment intense laissait présager une conquête de la récompense suprême, l’Oscar du meilleur acteur, et ça n’a pas manqué. Il porte le film sur ses épaules et apparait dans environ 95% des plans (au doigt mouillé). A fleur de peau, il sert pendant longtemps de victime sacrificielle à ses semblables, recevant roustes sur roustes avant d’agir, personnifiant cette société qui en a assez de prendre des coups sans réagir. Sous-entendu la loi ne sert que les plus fortunés et n’assure pas l’équité des traitements judiciaires individuels. Sa prise de conscience est symbolisée par cet accoutrement de clown derrière lequel il se sent enfin capable de dire non et de jeter aux oubliettes la retenue qui sert de base à la vie en société. Sans le vouloir, il devient un symbole pour ceux qui n’en peuvent plus. Selina Kyle proclamait There’s a storm coming Mister Wayne dans The Dark Knight Rises, et le Joker du Dark Knight était avant tout un chien fou, Todd Philips fait le grand écart et le masque de clown devient un symbole de la colère du peuple comme le masque de Guy Fawke porté par le personnage de V dans V pour Vendetta. Beaucoup des masques arborés par la foule ressemblent d’ailleurs furieusement à ceux des sbires du Joker dans The Dark Knight, notamment pendant le hold up initial. Le film insiste sur un ras le bol généralisé vis à vis de l’opulence d’une classe fortunée mince en nombre et indécemment riche, surtout en comparaison avec les coupes drastiques de l’état dans les aides publiques et sociales. Le lien est souligné sans ambages, les riches deviennent une caste à abattre et c’est là que le lien avec le justicier ailé apparait.

Un Batman absent et présent à la fois

Car si Batman n’est qu’une ébauche lointaine et ne parasite que très légèrement le film de sa présence, il est nécessaire au personnage du Joker pour exister et rester au moins fidèle au Comics d’origine. Batman devient ici, pas son absence, un représentant de cette caste privilégiée qui doit se défendre contre les manifestations violentes de la colère du peuple que Joker attise par ses actions. Batman contre le Joker, c’est peut être les riches contre les laissés pour compte, inversant ainsi le rapport de force, le bon n’étant plus forcément celui que l’on croit. Et donc l’homme qui vit sous le lourd masque du Joker prend toute la place, avec une longue et patiente description des raisons de sa lourde pathologie psychiatrique. Le Super Vilain est d’abord et patiemment décrit comme un homme lambda avec un nom pas mémorable pour un sou. Arthur Fleck peut même être rangé dans la case des individus dysfonctionnels sans ampleur, incapable d’évoluer dans la société moderne, pas vraiment fou mais sévèrement atteint. Et le réalisateur se laisse le temps pour dévoiler petit à petit les causes probables de ses tourments. Le rire chez le personnage est une vraie manifestation épidermique de ses désordres intérieurs, une sorte de TIC/TOC qui se manifeste presque à ses dépens, quasi involontairement, comme un hoquet incontrôlable. Et le personnage né dans les années 40 évolue dans ce film au cœur de notre société actuelle, avec des véhicules d’aujourd’hui et des accoutrements qui ne dépareilleraient pas dans les villes actuelles, dans un Gotham rappelant Chicago, comme dans la trilogie The Dark Knight. Le parallèle est inévitable, mais le réalisateur s’en tient au minimum, Mister Wayne, Gotham, il n’insiste pas trop sur le trait, Batman n’est pas censé encore exister. Le sujet du film, c’est la lente transformation d’un individu inadapté en personnage bouffon et impitoyable pour trouver une place et ne plus subir les avanies de sa position sociale inférieure. Autant le dire franchement, le film compte quelques scènes à la violence très explicite, de quoi décourager les plus sensibles et classer le film dans la catégorie des opus pour adultes informés. Peu de divertissement à la vision de ce personnage déséquilibré et rejeté par tous ceux qui ni ne comprennent ni n’acceptent sa différence. Il est décrit de manière très réaliste et son destin s’inscrit dans une mythologie avant tout actuelle, à l’heure où les gilets jaunes et les manifestants revêtus du masque de V ne cessent de défiler dans les rues, posant la question de la postérité du film. Ne vieillira-t-il pas prématurément?

Une lente transformation

La première moitié du film ajoute constamment les déboires sur les épaules de l’antihéros, à son corps défendant jusqu’au twist duquel on ne revient jamais. C’est par la violence que la chrysalide se perce et que Joker apparait. Une violence non revendiquée, tombée par hasard mais qui apparait comme un échappatoire à sa constante impuissance, elle sert de médium pour un homme devenu un assassin. A partir de là, les vannes sont ouvertes et le film va basculer dans l’excès, jusqu’à contaminer la population, à l’instar de Bane dans The Dark Knight Rises. Et face à un tel personnage sans limites et sans pitié, seul un superhéros peut le stopper. Mais il n’est apparemment pas encore là. Et la thèse développée dans le Batman de Tim Burton prend au choix de l’importance ou au contraire n’est plus d’actualité, ou elle est inversée. Ce n’est pas Batman qui justifie le Joker, mais le Joker qui explique l’avènement de Batman par son influence sur la foule déchainée et le crime originel qu’il n’a pas commis mais a profondément motivé.

Joker est une perle qui travestit le mythe avec une relecture adaptée à l’époque, avec violence au menu et pathologie psychiatrique lourde. L’acteur en fait des tonnes et attire la caméra du réalisateur, jusqu’à le rendre paresseux dans sa mise en scène pas forcément très originale. Le souffle manque parfois jusqu’à ces vingt dernières minutes particulièrement réussies. Avec la question finale: Joker offre-t-il la meilleure déclinaison du personnage et Heath Ledger peut-il se retourner dans sa tombe? Je dirais que non car le film n’offre évidemment pas d’affrontement entre les deux héros, c’est avant tout une peinture de caractère, sans atteindre une dimension comparable au Dark Knight, notamment.

Pour Bertrand, un film raté, rattrapé de justesse par la prestation exceptionnelle de Joaquin Phoenix (note : 2/5)

Qu’il était attendu, ce Joker de Todd Phillips. Si le choix du réalisateur pouvait faire frémir, celui-ci étant plutôt habitué aux comédies décapantes (Road Trip, Very Bad Trip, Starsky et Hutch), l’annonce de Joaquin Phoenix dans le rôle-titre laissait présager de bons augures. Le Lion d’Or à la Mostra de Venise serait-il encore un gage de qualité et d’excellence ?

Un récit vide qui peine à s’installer, un sous-texte social pathétique.

Nous découvrons Arthur Fleck, jeune homme souffrant d’une psychose manifeste, au passé trouble, vivant avec sa mère dans un taudis et abandonné par le système. Lâché par ses collègues, son employeur, le système, l’accumulation de coups durs le fera basculer dans une folie complète. Le film ne s’attardera nulle part ailleurs. Les personnages secondaires sont quasiment inexistants – malgré quelques interprétations solides (Robert De Niro et Frances Conroy sont impeccables) – et ne serviront que d’accessoires pour justifier la lente (très lente) dégradation psychique de notre anti-héros. Lenteur, c’est le mot qui caractérise la première heure du film. Hormis un véritable coup d’éclat vers la trentième minute, rien d’autre ne nous est proposé que les clowneries brillantes de Joaquin Phoenix. Le film n’est bon que lorsque le chaos s’installe, trop rarement et de façon trop prévisible.

Autre point négatif : le film s’attarde sur la famille Wayne qui arrive là comme un chien dans un jeu de quilles. On ne sait jamais, plusieurs suites pourraient voir le jour, alors pourquoi ne pas proposer au spectateur de rencontrer le futur Batman ?Tant qu’à faire, Thomas Wayne est présenté comme un odieux manipulateur, loin du personnage généreux et soucieux de l’autre que le comics avait développé.

Enfin, Joker propose une critique caricaturale et manichéenne de la société dans laquelle les pauvres et les indigents sont stigmatisés et mis au ban par une caste de politiciens tout puissants. Si l’intention est louable, le propos est grossier et sans finesse, à l’image du personnage bâclé de Thomas Wayne.

N’est pas Scorsese qui veut

Lente descente aux enfers et voyage vers la folie d’un marginal, récit centré autour d’un personnage souhaitant percer dans le monde de la comédie et approcher un animateur vedette justement interprété par Robert de Niro, le film rappelle forcément Taxi Driver et La Valse des pantins.

La comparaison s’arrête nette. On peut louer Todd Phillips pour cet hommage appuyé au maître, qui ne propose hélas rien de plus tant la réalisation est plate et sans créativité.

Joaquin Phoenix au sommet

Le film échappe au naufrage grâce à l’interprétation brillante de Joaquin Phoenix, qui ne cesse pas de surprendre. Il compose un personnage triste, malade et torturé, et réussit l’exploit malgré un script assez pauvre de faire passer le spectateur par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Son Joker suscite tour à tour la pitié, le dégoût et la crainte. Aidé par une transformation physique remarquable (un plan de dos mémorable dans le vestiaire le fait ressembler à un aigle décharné) et un maquillage inquiétant, il livre une prestation inoubliable. Joker est d’ailleurs avant tout un one-man-show dans lequel Joaquin Phoenix cabotine joyeusement et ose tous les excès, ce qui lui vaudra sans nul doute possible l’Oscar du meilleur acteur en février 2020.

Cela ne suffira jamais à sauver un film qui ne fait que cocher les cases paresseusement et sans créativité, de la part d’un réalisateur qui a enfilé un costume trop large pour lui.