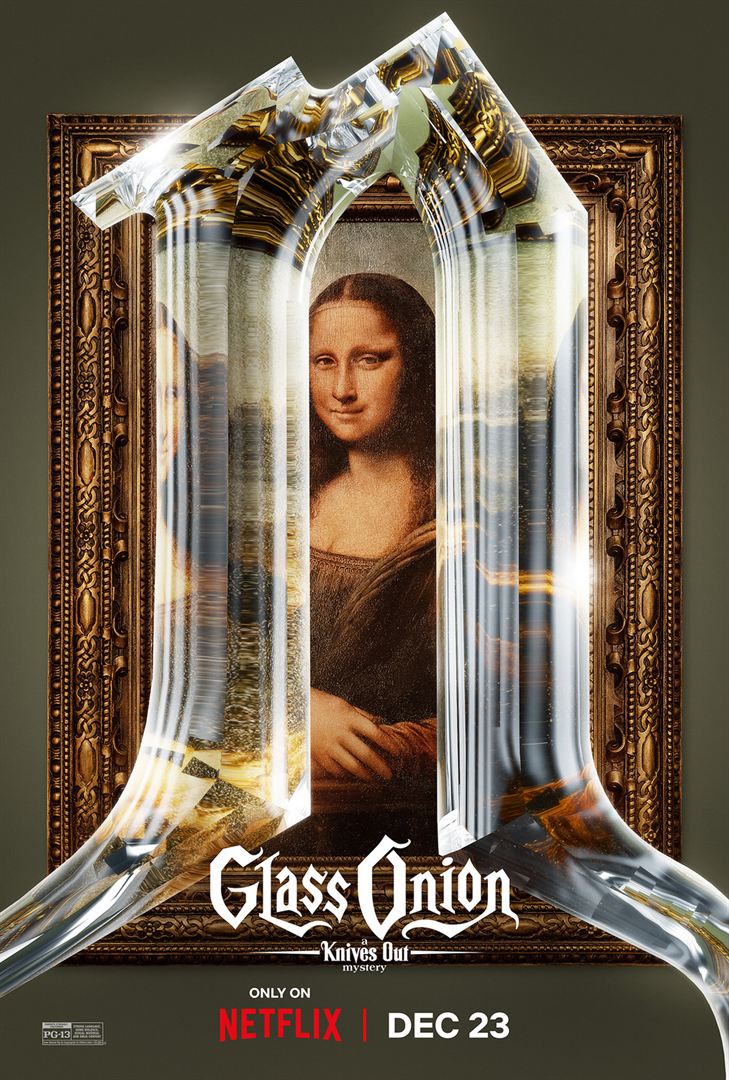

Le dernier film de Rian Johnson est sorti il y a quelques semaines déjà avec des retours assez variés concernant le contenu même du film. Certaines personnes ont ainsi célébré le traitement du mystère au sein de l’intrigue ainsi que son fond social tandis que d’autres ont justement critiqué cette approche de petit malin. Si le long-métrage a ses qualités comme ses défauts (notamment une mise en place sans doute trop longue), il y a un aspect qui mérite à nos yeux d’être abordé : son rapport à l’art. Ce dernier semble ainsi inextricable de l’intrigue tout en apportant une résonnance assez particulière au vu de certaines actions ayant fait récemment la une de l’actualité. En ce sens, essayons de voir quel regard le long-métrage pose par rapport à ce sujet. Bien évidemment, il vaut mieux lire ce contenu après avoir vu « Glass Onion ».

Prestation sonore

La première référence artistique peut se distinguer évidemment dans son titre, « Glass Onion ». Le film reprend ainsi une chanson des Beatles, nommant ici l’île où Miles Bron invite ses amis mais également le bar où ils se sont rencontrés. La métaphore même du titre sera par la suite explicitée par Benoît Blanc, parlant d’un semblant de couches qui ne dissimule que du vide, à l’instar de l’enquête et même du milliardaire faussement intelligent incarné par Edward Norton. Les fans des Beatles souligneront la proximité avec une chanson qui joue également d’une fausse profondeur pour se moquer de certaines personnes sur-analysant les morceaux. Ce vide musical peut également être assimilé à une certaine récurrence sonore servant essentiellement de blague : le gong égrenant les heures. Miles Bron déclarera ainsi avoir payé Philip Glass pour concevoir ce son, soulignant un faste ridicule au vu de la nature même de la demande. Rien que par cela, le film fait résonner un vide, celui de l’argent qui cherche à se célébrer par le biais de créations ne reproduisant au final qu’un creux intellectuel qu’aucune somme ne saurait combler. On aura beau namedroper les célébrités pour se justifier d’une dépense, jamais cela ne permettra de racheter une bêtise incommensurable.

Le gros de la référenciation artistique passera visuellement, avec notamment diverses statues en verre qui renforcent encore cette idée de creux derrière l’investissement ainsi qu’une récurrence visible. L’idée ici, faut-il le préciser ici, n’est pas que l’art n’a pas de couche mais qu’il peut être vidé de sens par la conception que s’en fait son audience. En s’entourant de ces statues, Miles Bron ne cherche jamais à mettre en avant leur statut artistique respectif mais leur valeur économique commune, une volonté de protection intellectuelle par la présence même d’œuvres. Il en ressort une incompréhension totale, même une absence de quête réflexive qui va évidemment se lier au traitement de l’intrigue. En ce sens, leur destruction est logique, n’appartenant plus à des créateurs qui auraient pu apporter une profondeur à ces œuvres mais rentrant en possession d’un être qui met constamment son ego en avant par une fausse complexité. Cela sera annoncé par l’opposition entre le groupe d’amis qui tente de résoudre le puzzle initial et la réaction d’Helen, réagissant par la destruction pour aller au plus simple tout en libérant l’objet de cet ego fantôme. Il est à noter l’apparition « tardive » de Miles, instaurant sa présence comme un spectre d’iconisation dont il faudra peler les couches pour mieux révéler sa superficialité.

Mona Lisa

Enfin, la présence artistique la plus évidente est sans aucun doute la Joconde. Sa présence part d’abord de ce qui semble n’être qu’une blague tout en faisant résonner l’aspect économique de l’œuvre, mais également l’ancrage social avec ce « prêt » pendant la période du confinement. On en revient à cette critique d’une toute richesse se permettant n’importe quelle folie sous couvert d’une supériorité financière dissimulée par un semblant d’amour de l’art. Quand Miles parle de vouloir être associé à Mona Lisa dans la même phrase, il est difficile de ne pas voir que ce n’est pas tant par l’acte de création même que par une volonté d’être reconnu, qu’importe la façon. Il en va de nouveau d’une question de réputation surpassant l’art et son semblant d’être. La présence constante du tableau, ainsi que les différents cadres de plus en plus resserrés à son niveau durant une séquence pivot, apportent alors un replacement du regard à l’art. Les personnages ne contemplent même plus cette œuvre de renom présente au milieu du salon, c’est le tableau qui regarde ceux-ci, témoin comme un autre des événements du récit.

La dépossession de sens est encore plus forte, transformant Mona Lisa en simple objet de décoration et lui dénaturant toute forme d’art à part entière. Mais tandis que la Joconde observe, on se réinterroge en tant que spectateur sur l’ironie de ce regard. Que pourrait exprimer une œuvre aussi analysée justement dans son expressivité ? La caméra semble interroger ce qu’elle demande, tout en s’en moquant en résonnance avec la sur-analyse que peuvent en faire certains (comme pour la chanson « Glass Onion »). Entre complications abracadabrantesques et approche simpliste nourrie par l’ego, il existe donc un équilibre que semble vouloir aborder le film, ici par le biais d’Helen. Elle est le milieu entre un détective de talent mais qui a besoin de raisons compliquées pour appuyer sa maîtrise intellectuelle et un milliardaire qui retire à l’art sa valeur intellectuelle, le personnage incarné par Janelle Monáe se situe dans une place qui appelle à l’action. Celle-ci sera fulgurante par la destruction massive qu’elle imposera à tout ce qui se trouve sur l’île.

Ancrage dans l’actualité

Alors que divers activistes se sont attaqués à des œuvres d’art pour interroger sur l’urgence climatique, cette scène finale interroge sur la façon dont elle redonne un sens aux œuvres par leur anéantissement. La Joconde reprend sa place de chef d’œuvre par son annihilation par le feu (bien que certaines théories de fan parlent d’un faux, ce qui renforcerait la bêtise du personnage de Miles Bron) et cette démolition lui rend au final une présence. L’icône n’est plus outil dans la parole d’un milliardaire débile, elle redevient sommet d’art dont la perte ne peut être que catastrophique. En terminant son film par un personnage reprenant la pose de Mona Lisa, Rian Johnson semble vouloir remettre en avant le sens humain derrière la création, quitte à ce que cela passe par une forme de dégradation agressive. Si certains fans de Star Wars lui reprochent encore d’avoir déconstruit la franchise avec « Les derniers Jedi », ne pourrait-on pas dire que cet acte a permis d’apporter une nouvelle orientation (avec l’aide des bases nécessaires de l’épisode précédent, la déconstruction ne pouvant se faire sans (re)construction en parallèle) ? En ce sens, peut-on dire que l’art peut trouver une nouvelle forme par sa destruction, transformant un objet matériel vecteur d’ego en valeur immatérielle célébrée par la perte ? Encore une fois, ceci n’est qu’un essai qui pourrait aussi bien tomber dans une forme à la Benoît Blanc ou à la Miles Bron dans sa tentative d’aborder « Glass Onion ». Néanmoins, dans un monde où l’on préfère pleurer ce qui est perdu plutôt que célébrer ce qui existe (que ce soit pour l’art ou les êtres vivants), on peut s’interroger sur notre propre regard par rapport à cet angle de l’art, qu’il soit physique ou verbalisé…