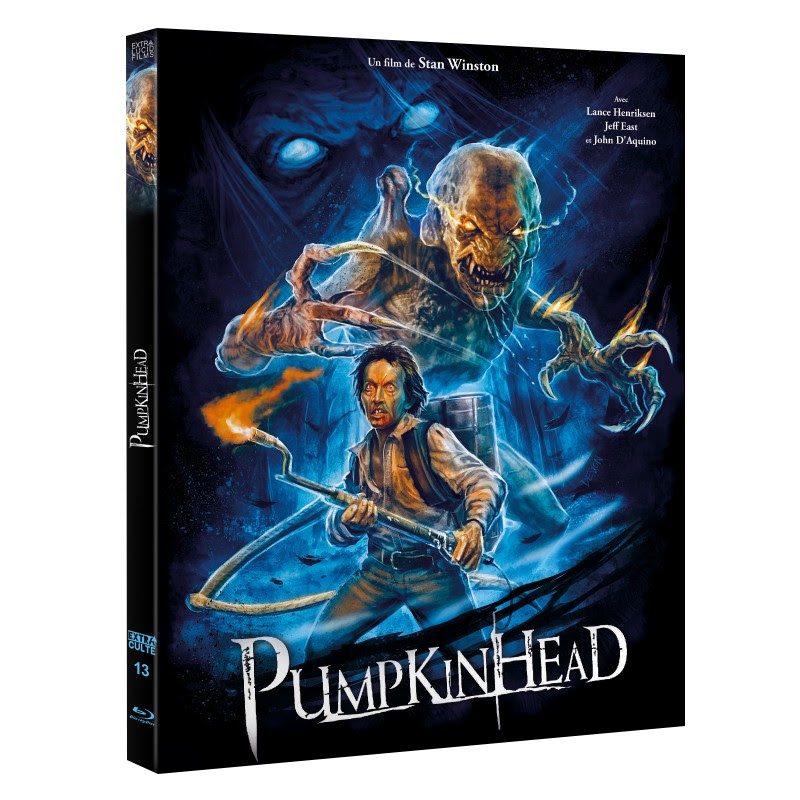

Le cinéma de genre américain de la fin des années 80 comporte son lot de pépites assez variées, fruit d’une époque marquée par la transition à venir dans les effets spéciaux et le recours récurrent à une matérialité dans ses trucages. Parlez-en à Stan Winston, légende dans le domaine qui se retrouvera au cœur de « Jurassic Park », film phare par cette bascule vers le numérique et ses possibilités vertigineuses. Ce vétéran dans le milieu des effets spéciaux est d’ailleurs passé à la mise en scène en 1988 avec « Pumpkinhead », film d’horreur à budget réduit mais aux proportions de trucages plutôt intéressantes par sa créature principale.

L’intrigue s’ouvre sur une séquence qui introduit déjà l’aura de son monstre avec une forme d’évocation qui va servir le reste de la narration. On observe en effet le tout par l’œil d’un jeune garçon, Ed Harley, qui ne peut comprendre ce qui se déroule que par l’implication des autres adultes dans l’action. L’écart temporel qui se crée quand on le retrouve adulte (et incarné par Lance Henriksen) amène donc une forme de flou par rapport à ces événements, pouvant aussi bien relever de l’imagination enfantine que de la simple évocation quasi mythique. Il s’introduit donc déjà une forme de scission qui sera récurrente dans le long-métrage, aussi bien thématiquement que visuellement.

D’un simple point de vue narratif, la distanciation entre jeunes citadins plus ou moins inconscients et paysans dont le calme va être troublé par l’arrivée des premiers apporte déjà une certaine tension dans les rapports construits. Le décès du fils d’Ed dans un accident causé par les nouveaux venus ne fait que mettre en avant cette opposition entre protagonistes ainsi qu’une division entre deux Amériques dans un rapport purement urbaniste. Cela apporte un peu plus de densité à un titre somme toute plutôt classique dans sa caractérisation, si l’on met de côté l’autodestruction amenée par la vengeance d’Ed suite à la perte de son enfant.

L’autre opposition principale du long-métrage se situe dans sa photographie. Le film alterne ainsi entre des nuits très bleutées et des jours où la chaleur du soleil brûle quasiment l’image. Ce choix artistique amène une forme d’esthétisation où l’aspect factice est pleinement assumé, voire renforce l’expérience de visionnage. Difficile de ne pas ressentir cette bascule temporelle par le biais de ces décisions visuelles, mettant en exergue même le côté surnaturel de l’apparition du fameux « Pumpkinhead ». S’il faudra patienter pour le voir apparaître, cette arrivée tardive renforce encore plus son intérêt, cela couplé à des trucages d’assez bonne qualité pour fonctionner sur sa courte durée.

Dès lors, ce « Pumpkinhead » s’avère une série B d’assez bonne facture par ses diverses prises de positions visuelles et narratives. Sans révolutionner la formule, le film de Stan Winston offre en effet le divertissement attendu tout en permettant de se distinguer par quelques partis pris intéressants. Si le film a engendré par après des suites d’une qualité que l’on ne qualifiera pas, ce premier opus pose de bonnes bases, offre l’horreur attendue et se permet même de développer sa propre identité, notamment visuellement. De quoi l’inscrire sans doute parmi les titres les plus appréciables des films de genre à budget limité des années 80-90.